Je viens d’une ville minière. Saint-Etienne. J’y suis né, j’y ai grandi et, comme d’autres petits français de mon âge, qu’ils soient de Lens, Montceau, Forbach, Bessèges ou Douai, j’ai vu un monde mourir et disparaître inexorablement.

Le dernier puits de mine (une excavation à ciel ouverte de plusieurs kilomètres pour bâtir une autoroute et un musée) a fermé quelques années avant ma naissance. Autour de moi, je n’ai vu que les fantômes de cet univers si particulier, véritable western violent à ses débuts, où chaque concession se délimitait à grands coups de hache, où les plus courageux perçaient le sol gelé d’hiver pour chauffer la France d’en haut, où les misérables s’entassaient dans les taudis que les maigres salaires de l’époque permettaient à peine de calfeutrer. Seize heures par jour, dès l’âge de six ans, ces forçats ramenaient le sang de la terre et formaient ce que les économistes anglais ont habilement surnommé la « génération sacrifiée ».

Bien sûr, au fil des décennies, des guerres, des luttes, les mineurs ont gagné des droits, ont utilisé du matériel plus moderne, ont rationalisé ce travail ingrat et éprouvant. Des pionniers des débuts, il ne reste que des légendes qui hantent les fosses communes et profondeurs de nos bassins houillers.

Ils étaient des milliers à descendre sous terre, accompagnés de chevaux qui ne reverraient plus jamais le jour, dans le vacarme des ascenseurs et des berlines, la chaleur des profondeurs et l’odeur de la sueur, du grisou, de la poussière qui rendaient leurs gueules si noires que leurs grands yeux clairs brillaient dans l’obscurité comme d’improbables étincelles de vie.

Enfant, je n’ai eu que de lointains échos de cet enfer.

Là, un vieil homme massif prenait le café sur une petite table que ses grosses mains calleuses recouvraient entièrement. Ici, un moustachu toussait dans la brume matinale, crachant des glaviots noirs et rouges, héritage damné d’années à respirer le charbon. Ailleurs, un dame âgée, très digne, venait toucher la modeste pension de veuvage, sans un regard pour ce tartare qui avait englouti son mari. Plus loin, une amicale d’anciens mineurs laissait sa porte ouverte, sous le soleil d’été et les rires épais émaillaient les partis de cartes pour les chanceux qui étaient parvenus à la retraite. Aux Puces dominicales, un colosse au dos tordu soldait ses souvenirs à un collectionneur sous la pluie froide du mois de mars.

Et un à un, ils disparaissaient…

La Cité, jadis parée de noir, perdait peu à peu de son anthracité, se couvrant du vert des parcs, du blanc des immeubles nouveaux, du bleu éclatant de ce ciel d’altitude et du jaune des festivals d’été. On gommait notre passé pour éviter qu’on nous définisse par lui. Saint-Etienne voulait vivre malgré la mort de ses mines.

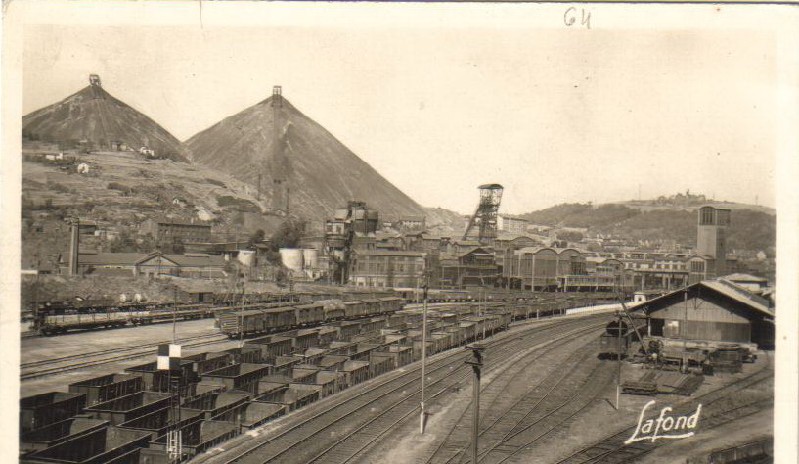

Pourtant, dominant la ville, deux énormes terrils (qu’on appelle Crassier, chez nous) veillent encore à rappeler qui nous sommes. Ces tas de charbon, que bon nombre de touristes croient être des… volcans, culminent à des altitudes improbables, accolés au quartier de Côte-Chaude. Tout un programme. Combien de millions de tonnes de roches ont été extraites pour bâtir ces deux géants? Le pire, c’est qu’il n’y a là que les scories, les restes, la roche, la pyrite de fer, le minerai pur ayant, depuis longtemps, rejoint les centrales et les cheminées des villes voisines.

Enfant, l’hiver, ils fumaient encore…

Ils sont les plus grands de France, même si d’autres plus modestes parsèment encore les villes alentours. Ils sont les seuls à avoir résisté longtemps à leur végétalisation, comme s’ils ne souhaitaient pas disparaître dans l’oubli comme le Puits Couriot, le plus profond de tous, celui qui avalait les hommes dans son infernal gosier de 700 mètres de profondeur. Là, au fin fond du monde connu, les ténèbres sont opaques, brûlantes et rendent folles les plus courageux. Comment imaginer ce qu’ont dû vivre les malheureux coincés là-dessous, s’accrochant à la seule lumière de leur casque, relié au reste du monde par un pauvre câble dansant dans ces goulots étroits et coupants?

De cet endroit, on a fait un musée. Là, le visiteur effaré assiste au long parcours des maudits, à travers les salles glaciales où reposent encore leurs affaires, les douches craquelées, les nacelles métalliques, les entrepôts où dorment les casques, les pioches et les bottes et ce panneau où l’on pointe chaque matin, accrochant sa plaque pour que l’on sache, en cas de souci, que l’on est bien descendu.

Des milliers de noms. Des franchouillards, venus de la plaine du Forez, de Haute-Loire ou d’Ardèche, des Italiens, des Espagnols, des Algériens, des Polonais. Des milliers de plaques clouées là parce que leur propriétaire n’est pas remonté…

Et cette incompréhension, pourquoi acceptaient-ils tout cela? Pourquoi prenaient-ils tous ces risques?

Leur silence timide, quelques vagues explications. Ils avaient tous des familles à nourrir, des enfants à qui ils espéraient offrir une vie meilleure (que la leur), des femmes à qui ils rêvaient d’offrir dès leurs à la sortie du marché du soir des Ursules. Et ce sentiment, arraché à demi-mots qu’ils faisaient leur devoir, tout simplement.

Car si personne « n’allait au charbon » qui irait? Qu’est-ce qui chaufferait les maisons?

Ils étaient forts, courageux, honnêtes, bons, humbles, loyaux.

Et quand l’injustice frappait à la porte, ils s’élevaient, affrontant la troupe briseuse de gréve armée de fusils, formant des cellules de résistance là où nul Nazi n’aurait eu l’idée de mettre les pieds, survivant aux camps, accueillant leurs frères du monde entier car ils se savaient unis par un destin commun et dramatique.

Mineur n’était pas une race, une religion, une origine ou un privilège. C’était une communauté soudée par l’effort, les épreuves et une philosophie de vie.

Après avoir vu tout cela, comment ne pas écrire sur les Nains?